Что такое обрубовка?

Академический рисунок гудона

Метод обрубовки был разработан в эпоху Возрождения Альбрехтом Дюрером и прочно введен в процесс обучение молодых художников XIX века французом Александром Дюппюи. Без тщательной тренировки на изображении гипсовых слепков, ученики Дюппюи не переходили к написанию портретов реальных людей. Обрубовка – это рисунок или гипсовая фигура человеческой головы, разбитая на множество плоскостей. Относится к конструктивному разделу дисциплины академического рисунка. Отдельно выделяют обрубовку лица, обрубовку носа и других его частей. Начинающие художники рисуют ее для понимания особенностей и закономерностей строения головы человека. Анализ конструкции, каркаса предмета – важный шаг к профессиональному написанию картин. Не понимая внутреннего строения чего-либо, сложно изобразить его внешние данные. Поэтому в академическом рисунке обрубовка головы делится на два вида – обрубовочное изображение черепа и непосредственно целостной головы.

Для чего нужно построение обрубовки головы?

Академический рисунок обрубовки головы должен запомнится художнику на всю жизнь. Это поможет в дальнейшей его работе с реальными людьми. Живописцу легко будут вспоминаться расположение плоскостей и соединительных точек, формы и планы, пропорции головы. Несмотря на то, что по природе каждый человек индивидуален, общие черты присуще любому.

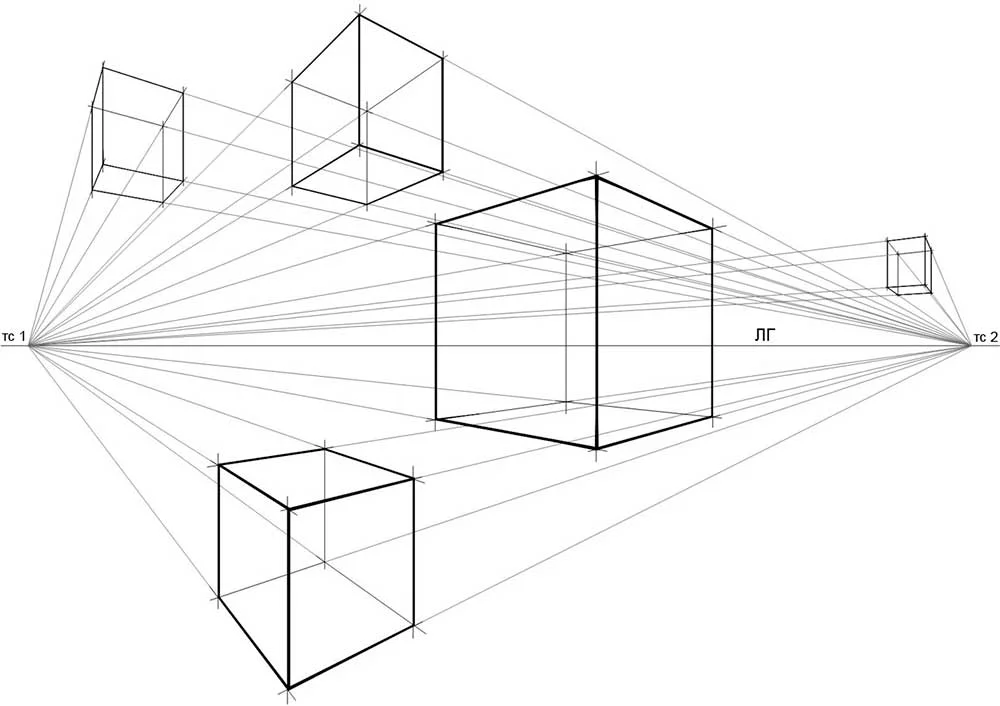

Обрубовка — гипсовая голова обобщенных плоскостей, изготовленная на основе экорше Гудона, французского скульптора, выдающегося мастера психологического портрета. Это учебное пособие дает представления о построении объемно-пространственной конструкции головы, закономерностях светотени, перспективных сокращений. Обрубовка полезна на первых порах обучения, когда демонстрация основных законов формообразования и перспективы помогает в построении объема, выявлении формы.

Если ученик не будет осмысливать и представлять особенности формы головы, а будет ограничиваться только своими ощущениями и восприятиями, то он вынужден будет пойти по пути пассивного копирования натуры, срисовывания внешнего вида.

Изучение метода анализа и выражения в рисунке «большой формы» для учащихся часто сопровождается трудностями. Начиная изображать общую форму головы, учащиеся, как правило, ограничиваются линейным абрисом головы и сразу же переходят к деталям, не уточнив ни характера формы головы, ни ее объема. Отсюда и детали они начинают рисовать не с выявления основы формы, а со срисовывания конфигурации формы носа, глаз, губ.

Необходимо построение головы начинать с более обобщенных форм, такой метод построения называется ОБРУБОВОЧНЫЙ и в этом нам поможет голова Обрубовки.

Многие известные мастера начинали свои шедевры именно с этого метода построения. Обрубовочный метод был разработан еще в эпоху Возрождения Альбрехтом Дюрером. Вслед за А. Дюрером художники-педагоги для обучения рисунку головы стали разрабатывать свои схемы выражения конструктивной основы формы головы, с помощью которых помогали ученикам быстрее и лучше усваивать учебный материал. В дальнейшем, разрабатывая методику рисования головы человека, каждый автор пособия старается по-своему трактовать метод использования конструктивной схемы. Одни брали за основу схему А. Дюрера и предлагали сразу намечать все конструктивные линии. Другие отдавали предпочтение схеме Г. Гольбейна, которая ограничивалась «крестовиной» — линией разреза глаз и профильной, третьи старались совместить и то, и другое.

Конструктивный рисунок обрубовочной головы дает возможность обобщать и упрощать формы для лучшего понимания и анализа — начальной стадии построения изображения.

Обрубовочная голова представляет собой схему главного строения головы.

Обрубовка делит голову на множество планов и плоскостей, которые можно условно объединить в шесть больших планов: передний, задний, два боковых, верхний и нижний.

Только изучив расположение планов на обрубовочной голове, можно затем видеть эти планы и на гипсовой голове и на живой.

Чтобы научиться видеть цельно, надо знать, из каких элементов это целое состоит, как эти детали и части соподчиняются между собой. Овладение методом анализа и выражения большой формы дает ученику опыт зрительно предугадывать результат построения изображения, то есть заранее представлять, как будет выглядеть его рисунок в конечном виде.

В основу данного задания положен аналитический метод. Изображая обобщенную форму обрубовочной головы, ученик должен научиться видеть, как слагается из отдельных плоскостей объем, как организуется конструктивная основа формы, должен как бы осязать форму зрительно, а движения руки с карандашом подчинять пластическому выражению этой формы, причем обобщенно, без мелочей.

Цель: Овладеть методом анализа и выражения большой формы при построении головы Обрубовки.

Задачи:

1. Развить образное и техническое мышление, пространственное видение.

2. Логически осмысливать и ясно представлять образ данной пластической головы.

3. Создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических и творческих задач.

4. Увидеть пропорции, конструкции и объем постановки.

5. Использовать приемы выразительности для выявления света и глубины пространства.

6. Передавать объём с помощью светотени.

ТВОРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

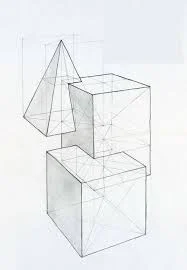

Конструктивное построение

1) Необходимо определить, где будет находиться голова в листе ватмана формата А2. Для этого наметим габаритные размеры, найдя соотношения ширины и высоты изображаемого объекта. Необходимо оставить больше места со стороны лицевой части.

2) Наметим общий объём обрубовочной головы.

3) Определим ракурс головы.

4) Найдём лицевые части в нашем ракурсе.

5) Поделим лицо на пропорциональные части лица. Наметим профильную линию.

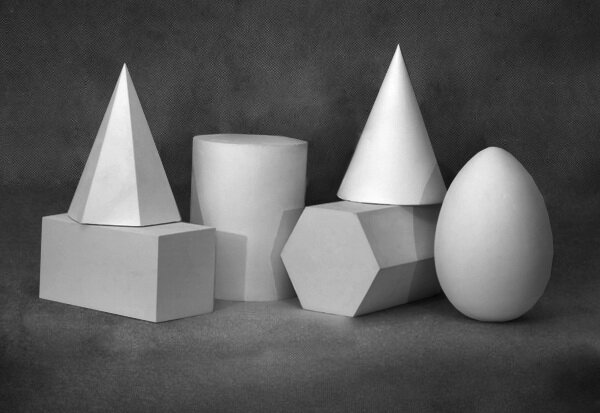

И в начале творческого пути художник учится видеть именно общее в частом. Рисунок обрубовки головы – это схема для облегчения работы мастера. Метод нередко называют «зодческим». В процессе его применения, художник запоминает, что голова имеет форму яйца, нос – это призма, а глаз – шар. И в будущем, смотря на живого человека перед собой, он сможет выделить в его лице эти части, а затем объединить их в целое, создавая акцент на индивидуальных чертах и особенностях.

Обрубовка Джона Асаро

Это гипсовое пособие было создано американским художником Джоном Асаро в 1976 году. Обрубовка распространена в американских художественных школах.

Эта обрубовка интересна тем, что две стороны лица между собой отличаются: одна сторона более детализирована, другая трактована более абстрактно. Это может оказаться удобным подспорьем при изучении строения головы, но при копировании обрубовки и построении головы в рисунке эта особенность может оказаться неудобной для ученика. Также в данном пособии можно обнаружить некоторые другие недостатки:

1. Форма головы слишком округлая.

2. Губы и пространство между нижней губой и подбородком построены плоскостями идентично, что создает неприятное ощущение двоения и, кроме того, не достаточно объясняет конструкцию этих форм.